会社の移転で長野に引っ越ししました。またアパートぐらしですがアマチュア無線は継続です。

アンテナは当初従来通りの釣り竿ホイップアンテナ+ATUでしたが、風に揺られているうちにアルミ線が金属疲労で断線。

修理しようとしてアンテナ支持体である釣り竿を倒して折ってしまったのではじめから作りなおしました。

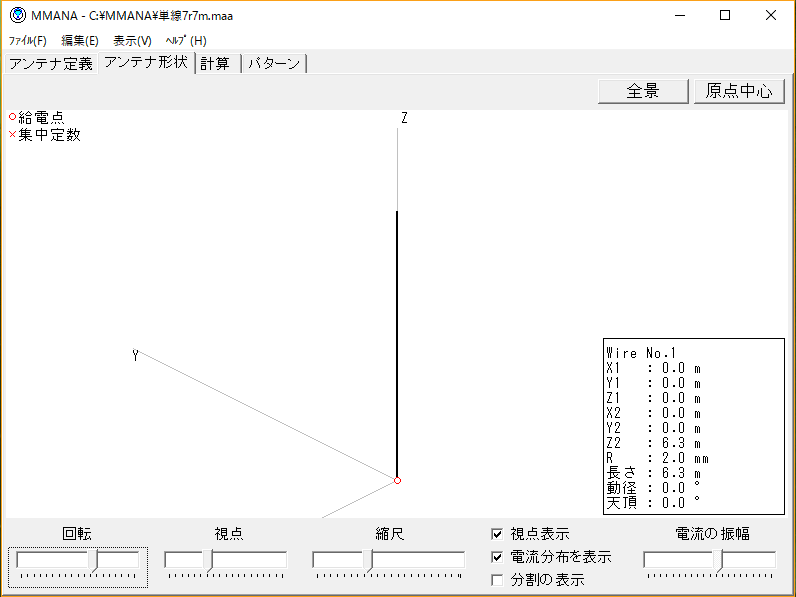

釣具屋で適当なアンテナ支持体を探してみたところ、長さ6.3mのグラスファーバーロッドのたも網を発見。値段は4000円弱ぐらい。

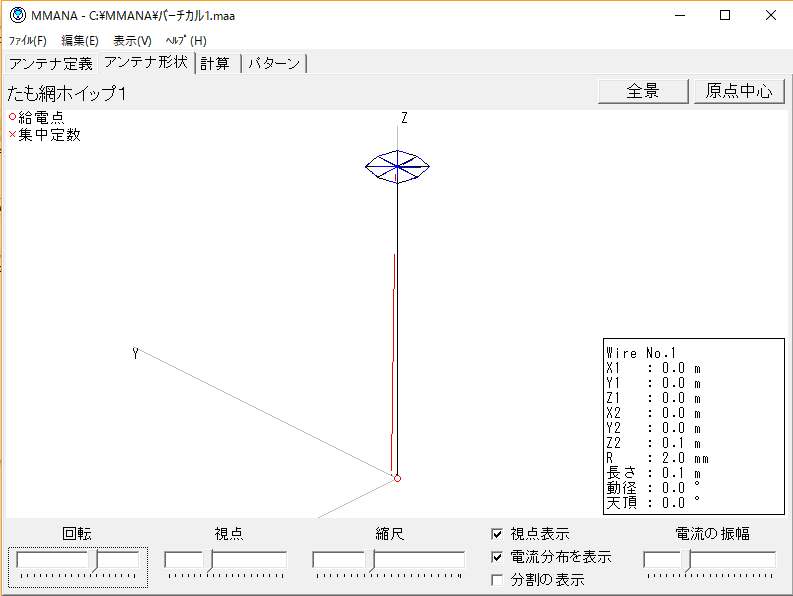

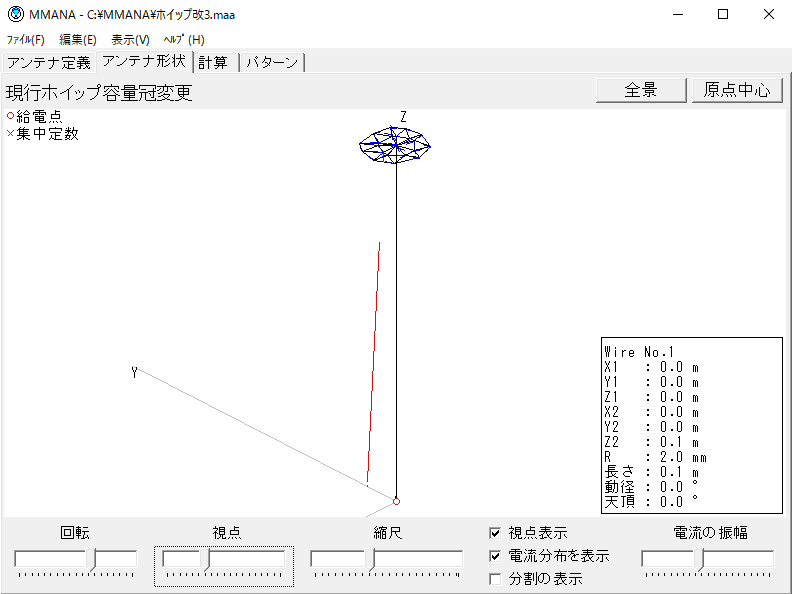

太さは元口が32mmぐらい、先端径10mmくらいです。これであれば先端に若干重いものを取り付けられるのでローバンドに挑戦するべく容量冠をつけてみようと思い立ちました。

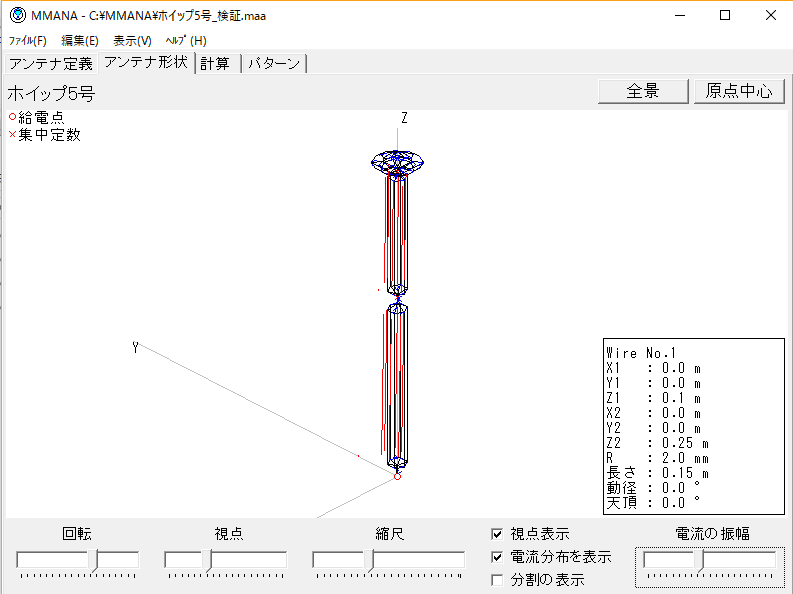

設計にあたって下記の方針を用いました

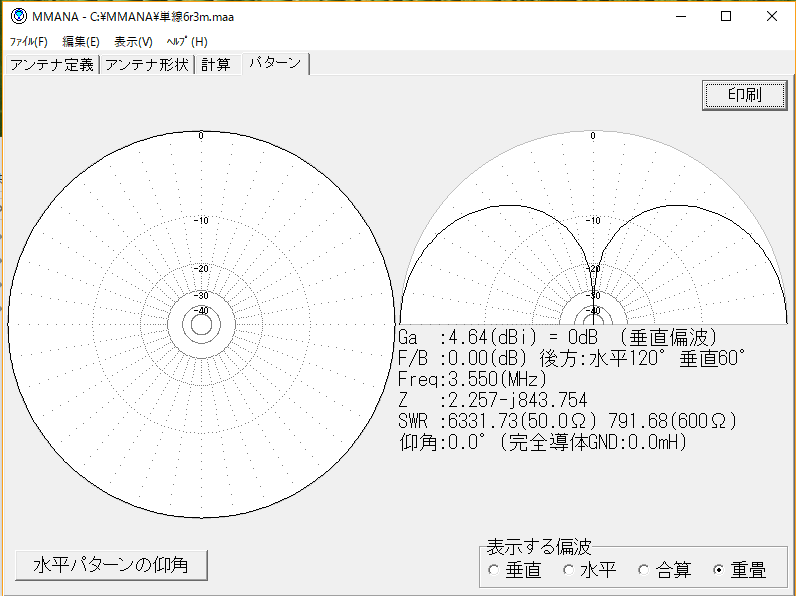

- アンテナの整合そのものはアンテナ・チューナーに任せる

- ただし、極力ローディングコイルを用いることなく3.5MHz帯で整合が取れるようにする

- できれば3.5〜50MHzにて使えるようにする

- 太陽活動が低調な時期なので21MHz以上はおまけとするが、50MHzは垂直面指向性を考慮する

- 1.9MHzは追加コイルを使うことで対応するが切替を簡単にできるようにする

- アパートのベランダに設置するので極力軽量化する

以上から容量冠を用いるとともにエレメント部をケージ型にして対地容量を増やして全長7m以下でも整合可能とすることにしました。

材料はこんな感じ?

- たも網(6.3m長、グラスファイバー製)

- 園芸用スチールパイプ(φ32mm)任意

- 園芸用グラスファイバー棒

- 園芸用アルミ線(φ1.0mm、2.0mm、2.5mm)

- 圧着端子いろいろ

- インシュロックタイ各種

- ポールジョイントφ32mm用(支持棒を延長する場合)

- 支線支持金具φ25mm、32mm

すべてそこら辺のホームセンターと釣具店で売っています。アンテナエレメントそのものはすべてアルミ線を使用した針金細工です。

アルミ線を用いることで軽量に仕上げることができ、竿のしなりを軽減しています。

|

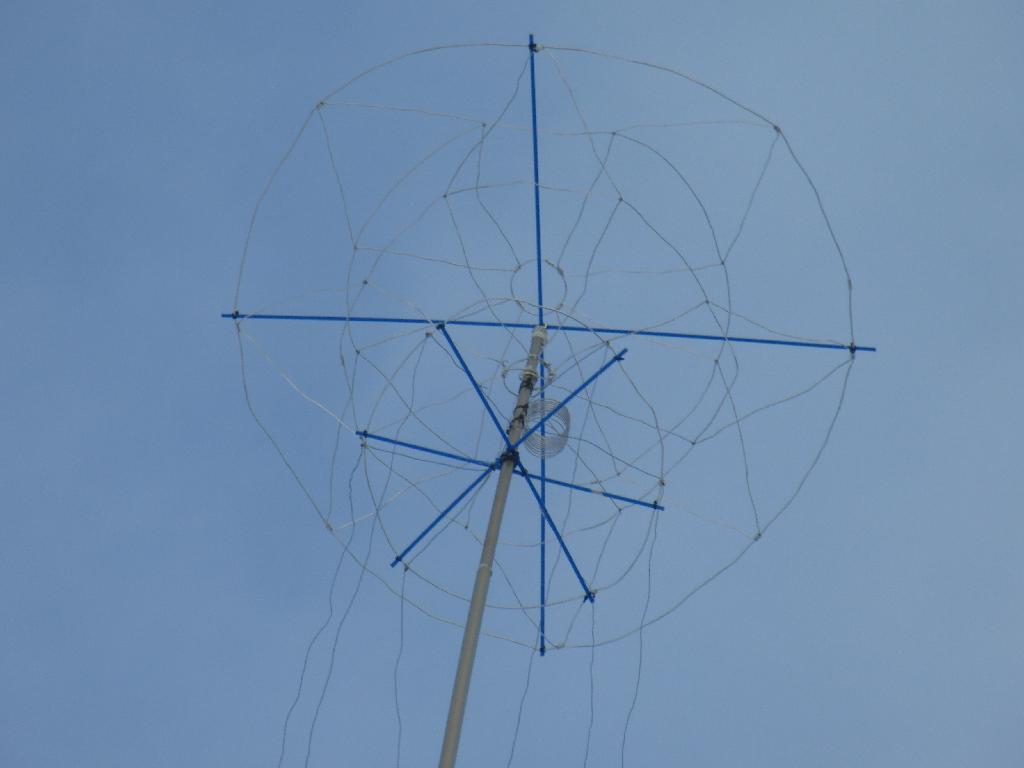

シミュレーション結果にしたがってアルミ線を切り出し容量冠を作ります。写真のものは直径90cm、高さ30cm、重さ270g |

|

アルミ線相互の接続には圧着端子を使いました。電食防止と軽量化が期待できそうなので、器用な方であればアルミろう付けで製作しても良いかもしれません。

ただし、ろう付けするときにアルミ線そのものが溶けてしまうことも多いので綺麗に作るのは難しいです。 |

|

アルミ線は柔らかくすぐ曲がるので、容量冠の中にグラスファイバー棒を通し、変形を防止します。 |

|

グラスファイバー棒でケージ部の支持体を作ります輪っかの部分、縦線もアルミ線です。

縦線に使用したアルミ線は表面加工(アルマイト加工?)がされていてそのままでは導通が怪しかったですが、圧着端子を噛ませることで皮膜を破壊して導通を確保しています。 |

|

ケージ部のアルミ線相互間接続は、圧着端子をアルミ線に噛ませはんだづけすることで行っています。 |

|

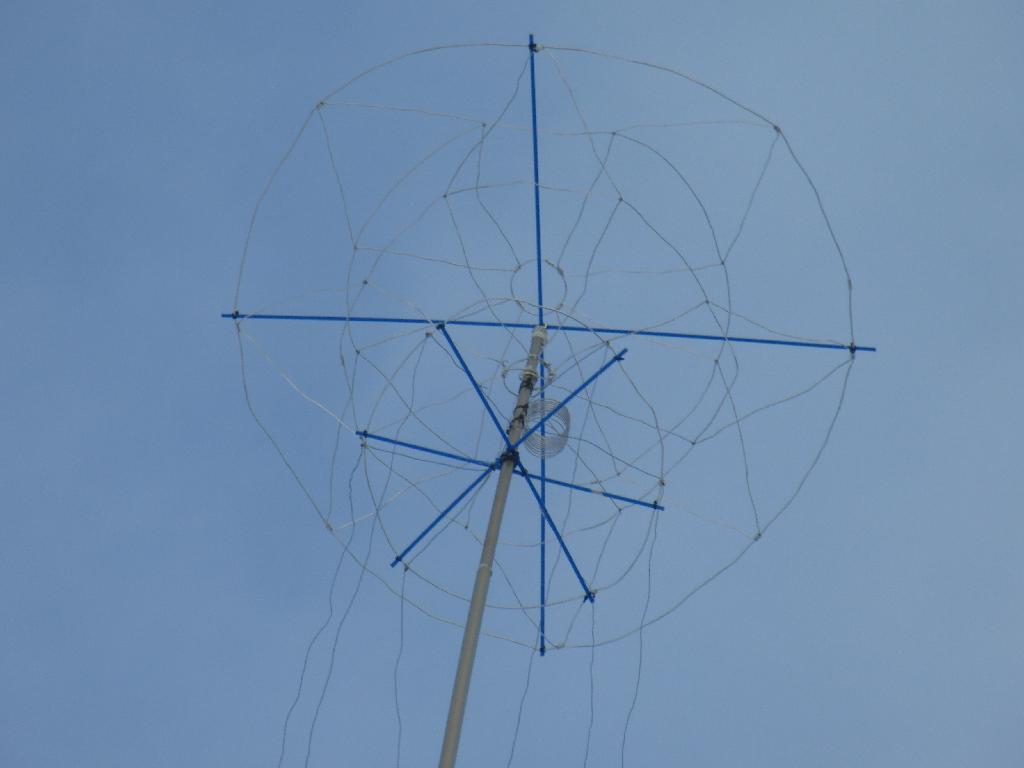

出来上がったアンテナです。着雪で竿が曲がって危ないので支線を張っています。 |

|

容量冠を拡大した写真です。 |

|

ケージ部の下の方です。直径40cm、6本線で作っています。 |

|

今回、支柱の下の方は金属製ですのでアンテナとマッチング部をつなぐ線を絶縁体(余ったグラスファイバー棒)で離しています。 |

|

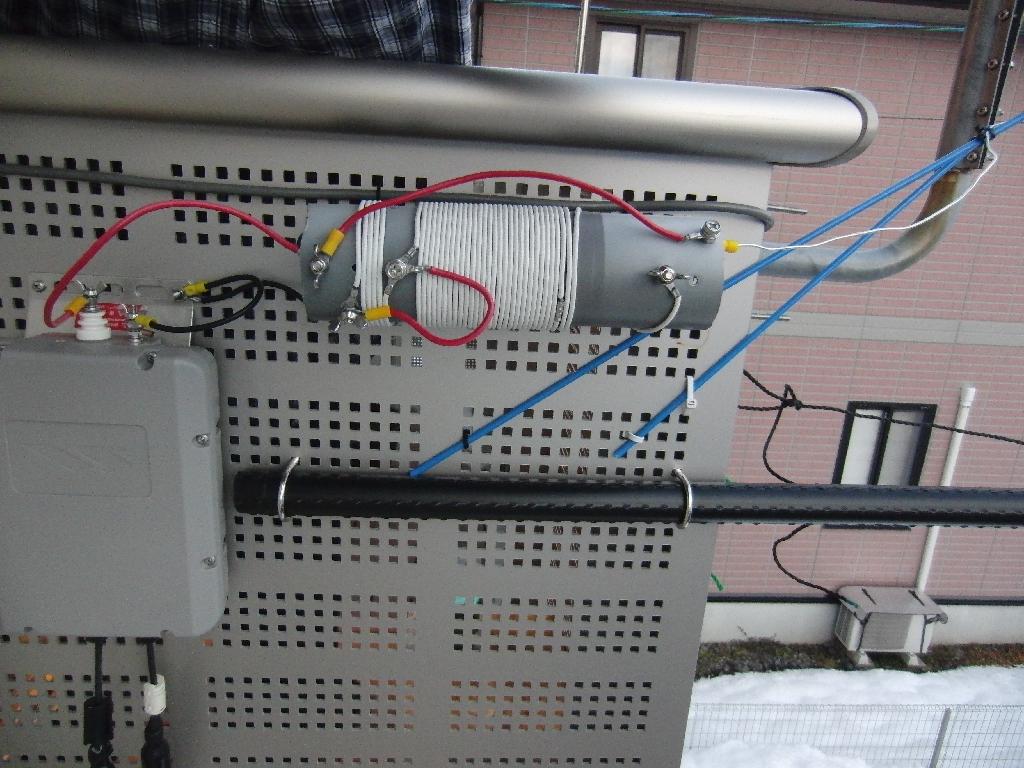

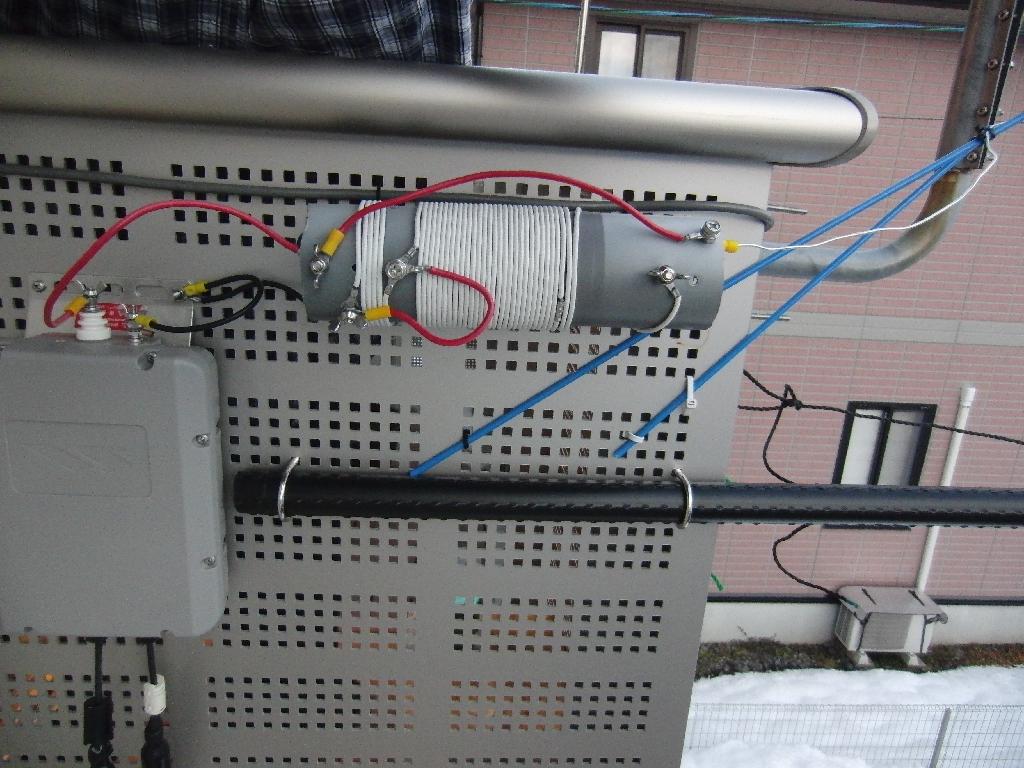

マッチング部です。オートアンテナ・チューナーFC-40と1.9MHz用の追加コイルです。

今回作ったアンテナでは流石に1.9MHzの整合が取れないのでコイルを追加して対応しています。

アースはベランダの金属部が建物の鉄骨につながっているのでベランダの仕切板にアンテナ・チューナーと一緒にネジ止めしています。 |

詰めがちょっと甘く14MHzの上の方で整合が取れませんが、予定通り3.5MHz以上で整合が取れるアンテナができました。まだ運用はほとんどやっていないので実力は不明ですが、良好なアースに支えられて垂直アンテナにかかわらず

受信時の雑音は比較的少ないです。また、AM放送を受信する場合にもそれなりに感度が高いので混信がなければ夜間の遠距離受信環境が改善します。